「特別選定」は、「選定」作品の中でも特に優れた作品に与えられるものです。

また対象は「少年向き」「青年向き」「成人向き」「家庭向き」と全ての対象において「特別選定」となりました。

ぜひ、地域での自主上映会だけでなく、学校、福祉施設等でも上映会の企画・検討をよろしくお願いいたします。

Blog Archives

<都内近郊>電動車いすの集荷にお伺いします。

当会の協力団体であるNPO法人さくら車いすプロジェクトが申請していた「パキスタンにおける中古電動車いす提供を通じた重度障害者の自立支援事業」が

外務省・日本NGO連携無償資金協力の事業提案が無事採択されました!

これにより、パキスタンへの中古電動車いすの輸送費等を確保することが出来ました。

事業期間は2016年1月1日~2016年12月31日までです。

2016年は、この資金を元に関東近隣に事務局が直接、集荷にお伺いしたいと思います。

アジアでは、交通アクセスが整っていないため

折り畳みが可能で車に載せられヤマハのJWシリーズなどの簡易電動も人気です。

ぜひ、ご協力ください!!

祝!障害者差別解消法施行 院内集会とパレードを開催します!

いよいよ、2016年4月1日から「障害者差別解消法(通称、さべかい)」が施行されます!ハッピーバースデー、さべかい☆彡

障害のある人もない人もみんなが共にいきいきと暮らせる社会づくりに向けて、広く市民の皆さんにこの法律の意義を知ってもらうために、院内集会とパレードを実施します!

たとえ良い法律ができたとしても、市民の意識が変わらなければ差別のない社会は実現しません。差別解消法には課題も多いですが、3年後の見直しでより良い法律に育てていくことが可能です。2019年の見直しに向けて様々な取り組みを実施していきます。

まずは広く市民のみなさんに法律の存在を知ってもらうことからスタートです。これからは障害に基づいて差別をしてはいけない、日本には差別解消法ができたのだ、障害者はこの法律を大歓迎しているということを、多くの市民にアピールしましょう。

院内集会では、DPI日本会議が取り組んできた、「差別解消NGOガイドライン作成プロジェクト」の成果報告会を行います。私たちの成果をぜひご覧ください!

みんなで作る、みんなのための法律です。今こそ行動を起こす時!ついに施行されるこの法律を、大いにアピールしましょう。風船、横断幕、コスプレ、ゆるキャラ等大歓迎!盛り上げていきましょう!!

ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。

■日時:2016年3月31日(木)

院内集会:11時半~13時半 差別解消NGOガイドラインPT成果報告会

パレード:14:30日比谷公園西幸門集合 障害者差別解消法施行を祝うパレード

■場所:院内集会:議員会館を予定

(詳細決まり次第、DPIメールマガジンにてご案内します)

パレード:日比谷公園西幸門付近

(パレードコース:日比谷公園⇒銀座⇒東京駅) ※現地流れ解散

■申し込み:ウェブからのお申込み ⇒ http://ur0.pw/rSRT

■参加費:無料

◆主催・お問合せ:DPI日本会議・差別解消法施行を祝うパレード実行委員会

電話:03-5282-3730 ファックス:03-5282-0017

メール:office@dpi-japan.org

「在宅身体障害者の住まいに関する実態調査」へのご協力ありがとうございました。

「在宅身体障害者の住まいに関する実態調査」へのご協力ありがとうございました。

皆さまのおかげで、多数の回答が集まりました。ありがとうございました。

3月3日に、皆さま方へ謝礼を送らせていただきました。

今週中に届くと思いますが、届かなかった方は下記まで連絡いただけますでしょうか。

確認の上、再送いたします。

私の不手際で、親同居の方へのアンケート数問が表示されていないことに気が付きました。

大変申し上げにくいのですが、追加アンケートにご協力いただけますようお願い申し上げます。

謝礼に同封させていただきました紙のアンケートにご回答の上郵送いただくか、

下記URLに接続の上、ご回答いただけますようお願いいたします。

追加調査期間:2016年3月13日まで

https://questant.jp/q/housing-add201603(所要時間10分程度)

また、アンケート回答数は200に手が届かない状況です。

期間を3月13日まで延長し、もう少し回答を集めたいと思っております。

引き続き、知人・友人へのご案内お願いします。

調査期間:2016年3月13日まで

https://questant.jp/q/housing201602(所要時間30分程度)

問い合わせ先:神戸学院大学総合リハビリテーション学部社会リハビリテーション学科

准教授 糟谷佐紀

(神戸大学大学院人間発達環境学研究科・在籍)

TEL&FAX :078-974-1920(直通)

「在宅身体障害者の住まいに関する実態調査」ご協力のお願い

下記のように住まいに関する調査の協力依頼がありました。

ご多用中とは思いますが、ご協力よろしくお願いいたします。

***

「在宅身体障害者の住まいに関する実態調査」ご協力のお願い

この度、在宅身体障害者への住まいに関する

インターネット・アンケート調査を実施いたします。

近年、障害者施策は地域生活を促進していますが、

住宅政策には障害者を対象としたものはほとんどありません。

日本は、バリアフリーや福祉用具の技術レベルはトップレベルを誇りますが、

障害者自らが「誰と、どこに住むのか」を選択できる状況ではないのが現状です。

今回、皆さま方にご協力いただきたい本調査は、

障害者の居住実態を知るためのものです。

これまで行われてきた障害者の生活実態調査は、

障害者が暮らす住宅を「誰が所有、賃借しているのか」までは、

明らかにしておりません。

その結果、「持ち家で暮らす障害者が多い=居住の安定」とされています。

親と暮らす障害者、親の家を出て暮らす障害者、

それぞれに抱える住宅に関する課題を明らかにする調査です。

調査の目的上、個人情報を多くお尋ねします。

情報管理におきましては十分に配慮し、

学術研究の目的以外で使用することはありません。

また、個人が特定されないよう統計的に処理いたします。

回答いただく皆様には、調査の性格上、質問数が多く負担をおかけします。

最後まで回答いただいた方に、

薄謝ではありますが謝礼(クオカード1000円分)をお送りいたします。

また、調査結果がまとまりましたら、

調査報告書を団体に対してお送りする予定です。

寒さ厳しい折、またお忙しい中、大変恐縮ですが、

アンケートにご協力いただきますよう、

何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。

神戸学院大学総合リハビリテーション学部社会リハビリテーション学科

准教授 糟谷佐紀

(神戸大学大学院人間発達環境学研究科・在籍)

◆インターネット・アンケートの概要

調査の対象:全国脊髄損傷者連合会・全国頸髄損傷者連絡会・全国自立生活センター

の会員

調査期間:2016年2月1日~2月29日24時

調査予定人数:約1000名

調査内容:在宅重度身体障害者の住まいについて( 詳細は裏面 )

調査の方法:インターネット・アンケート調査(所要時間30分~1時間程度)

下記URLに接続の上、回答を開始してください。

https://questant.jp/q/housing201602

救援活動報告・政策提言集会のご案内

「この震災で被災した障害者を支援する組織を立ち上げる」

故三澤了さん(元DPI日本会議議長)の呼びかけで、

東北関東大震災障害者救援本部が立ち上がりました。

まだこの震災が「東日本大震災」と正式に命名される前のことです。

阪神淡路大震災での経験を基に、

足かけ5年にわたり東北での課題と向き合い救援活動を行ってきました。

誰に何をすべきか、何をしなければならないのかを問いかけ、

「顔の見える支援」を心がけました。そして2014年3月に発災から4年目を迎え、

「緊急支援」の役割を終えたと判断しました。

救援本部を閉じるにあたり、私達は4年間の救援活動の報告と

支援をとおして得たものを政策提言としてまとめました。

3.11を経験し、今を生きる私達に課せられた責任を確かめ合い、

この教訓を次へ活かすために集会を立ち上げました。

救援活動を支えてくださった方々と共有することから次の一歩が始まります。

多くの方々のご参加をお願いいたします。

■日時:2月17日(水)12時~14時(開場11時30分)

■会場:衆議院第二議員会館第一会議室

(〒100-0014 東京都千代田区永田町一丁目7番1号)

■定員:80名(申込先着順)

■申込方法:メールかファックスにて、2月12日(金)までに下記申込書をお送り下さい。

申込先:DPI日本会議

メール:office@dpi-japan.org、ファックス:03-5282-0017

■内容:

・障害者救援本部4年間の活動報告(救援本部)、

・被災地の今とこれから(岩手・宮城・福島の各被災地センター)

・大規模災害に関する障害者支援についての政策提言(救援本部)

・議員からの発言(随時)

・会場からのご意見

※集会終了後、2時間程度の交流会を予定しております。ご参加お待ちしております。

◇お問合せ・申し込み:DPI日本会議

電話:03-5282-3730 ファックス:03-5282-0017 メール:office@dpi-japan.org

◇主催:東北関東大震災障害者救援本部(〒192-0046 東京都八王子市明神町4-11-11-1F)

電話:042-631-6620 ファックス:042-660-7746 メール:9enhonbu@gmail.com

年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、全国自立生活センター協議会・「風は生きよという」上映実行委員会は、下記の通り年末年始休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をお掛けいたしますが、予めご了承いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

<年末年始休業期間>

2015年12月29日(火)~2016年1月4日(月)

<書籍・ご注文の発送について>

12月25日(金)までにご注文頂いた書籍は、年内に発送致します。

12月28日(月)~1月4日(月)のご注文は、1月5日(火)から随時発送致します。

<お問い合わせについて>

休業期間中、メール・FAXでのお問い合わせは受付をしておりますが

回答については1月5日(火)より順次対応させていただきますので、何卒ご了承の程お願い致します。

ネパール被災障害者支援0727

ネパール被災障害者支援第二弾(7/27~8/2)報告

当会の協力団体であるNPO法人さくら車いすプロジェクトのハビブさんが7/27~8/2までネパールを再訪し、車椅子製作の支援を行ってきました。現地からレポートが届きましたのでご紹介いたします。

***

ネパールにおけるアルミニウム製車いす製作について

カトマンズ自立生活センター(以下、CILカトマンズ)は、ネパールにおいてアルミニウム製車いすの製作を開始した。(本事業は、全国自立生活センター協議会、メインストリーム協会, さくら車いすプロジェクト, AMDA, カトマンズ大学, ネパール女性・子ども社会福祉省(Ministry of Women, Children and Social Welfare Nepal)の援助を受けている)。さくら車いすプロジェクトから、Habib ur Rehman氏が車いす技術者養成の専門家としてネパールに訪問した。

◆2015年7月27日

Habib氏はネパールに到着した。現地CILのKrishna Raj Chaudhary氏と彼のチームがHabib氏を出迎え、ドゥリケルへと向かい、Habib氏はその足でサンガ頸椎損傷者リハビリテーションセンター(以下、SIRC)へ赴いた。そこで何人かのスタッフに会い、パキスタンで支給された車いすの状態をチェックし、同リハビリテーションセンターのスタッフに車いす修理について教授した。夜にはカトマンズ大学のワークショップを視察し、参加者と会った。この日彼はドゥルケルのゲストハウスに滞在した。

◆2015年7月28日

Habib氏はネパールのCILやカドマンズ大学、SIRCからの参加者に対して、車いすに関する理論と知識を教授した。併せて、車いすのデザインに関する詳細な技術と知識をも伝授した。この日は本プロジェクトに17人の参加があった。

◆2015年7月29日

Habib氏は車いす作製のために、アルミニウムをどのように切断し、折り曲げるのかといった知識を伝授した。

◆2015年7月30日:車いすワークショップ in ネパール

本ワークショップにおける主な目的は、車いすに関する基本的な情報や、その重要性、そして政府機関や民間セクターにおける役割について情報提供することである。女性・子ども社会福祉省担当次官が、本ワークショップの主要なゲストである。本省の事務局員やCILカトマンズのGanesh KC氏、 カドマンズ大学のGokul Poudel氏、さくら車いすプロジェクトのHabib氏、そしてAMDA-JAPANの西嶋望氏は、車いすの重要性、そしてそれが政府機関、民間機関においていかに重要かということをパワーポイントによってプレゼンテーションを行った。政府機関や民間機関、そして障害者団体やその他の組織から、50人ほどの参加があった。全ての参加者はこのプレゼンテーションに対して、コメントやフィードバックを残していった。CIL事務局員のKrishna Gautam氏は本ワークショップに関する説明を施し、全てのゲストと参加者を歓迎した。そしてCIL所長のGanesh KC氏が議長を、プログラム運営は同じくCILスタッフのBhoj Raj Shestha 氏がそれぞれ務めた。

◆2015年7月30, 31日

Habib氏はカドマンズ大学にて、車いす溶接と結束の方法を伝授した。

◆2015年8月1日

Habib氏はワークショップにおける車いすに関するトレーニングを継続。そして夜にはCILが全ての参加者とトレイナーを招待して、ラリトプールにおいて送別会を行った。そこで全てのゲストは日本食を大いに楽しんだ。

◆2015年8月2日

CILは数人の研修生とHabib氏とのミーティングの機会を設けた。本ミーティングの目的は以下の三点である。「①車いすに関する研修の促進、②車いす生産の継続、③さくら車いすプロジェクトからの助成を得ること」。CILはHabib氏とさくら車いすプロジェクトの多大なる支援に感謝の意を示した。同様にメインストリーム協会や、車いす生産をサポートしてくれる開発パートナーに対しても謝辞を述べた。そしてCILはネパールで車いすの生産を続けることを決定した。現在、Krishna Chaudhary氏のリーダーシップの下、車いす製作のためにスタッフを結集している。Krishna Prajapati氏は溶接工(Welder)として、Krishna Acharya氏は結束工(Binder)として、そしてJosh Bdr DC, Surendra Chaudharyの両氏は助手として、それぞれの役職に任命されている。

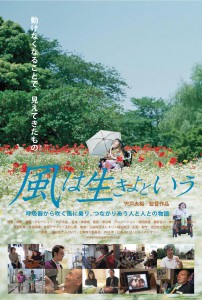

文科省の「特別選定」映像作品に選ばれました!

文部科学省が実施する教育映像等審査制度において

当会が企画・製作した「風は生きよという」が「特別選定」映像に認定されました!

映画「風は生きよという」ホームページを公開しました!

映画「風は生きよという」ホームページを公開しました!

当会では2014年度キリン福祉財団様からご助成いただき、呼吸器を使いながら地域で自立生活をする重度障害者のドキュメンタリー映画を製作しました。本映画は2015年度協議員総会で加盟団体の皆様にお披露目させていただきましたが、自主上映会の受付をはじめました。ぜひ皆さんの地域でも自主上映会を企画してみていただけませんか?

~チラシより抜粋~

もしもあなたが、病気や障害のために身体を動かせなくなったとしたら、どんな人生を想像しますか?映画が映し出したのは、ふつうの街でふつうの生活を送る人びと。特別なことといえば、呼吸するための道具・人工呼吸器を使用していることくらい。淡々とその生活を映し出し、歩んできた人生を見つめた時、浮かんできたのは日常の尊さ。たくさんの支援が必要だからこそ、多くの人に出会え、自由に動くことができないからこそ、生きてあることに感動する。じんわりとこころを揺する、人と人とが織りなす物語。

もしも あなたに、思うように身体を動かせない、そんな日が来た時は思い出してほしいのです。映画の中を駆け抜けていた、風の音を。その風に包まれた人と人とが、支えあいながら生きていたことを。

監督・撮影・編集・ナレーション/宍戸大裕

2015年/日本/81分/ドキュメンタリー

9月中旬にコンテナ輸送を計画中です。

次回のコンテナ輸送を9月中旬に計画しています!

ぜひご協力ください。

当会では、NPO法人さくら車いすプロジェクトと協働し、使われなくなった電動車椅子を、定期的に船便(コンテナ)で海外に送付しています。車いすを提供していただける方はまずは、事務局までご連絡ください

首都圏、関東近隣は集荷にお伺いしています!

関東近隣は、集荷にお伺いすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。なお事務局が集荷にお伺いする場合は、協力金として3000円のご負担をお願いします。協力金は、集荷にかかる燃料費や電動車いすの整備費に充てられます。皆様のご協力をお願いいたします。